Un itinéraire de l’érudition à la fiction

Comme philologue et historien professionnel, j’ai beaucoup écrit, mais dans un contexte de grande austérité. Au niveau du contenu (inuentio), j’ai respecté les règles sévères de mes disciplines. Au niveau de l’expression (elocutio), la prose érudite n’autorise guère de fantaisies. Dans l’enseignement, j’ai pu me laisser aller un peu davantage, l’oralité conférant quelque liberté, mais elle ne laisse que peu de traces.

Le travail sur les sources n’implique pas seulement l’intelligence du lecteur, mais aussi sa sensibilité. Certains textes ennuient et laissent indifférent, d’autres suscitent la sympathie ou même l’enthousiasme, d'autres encore l’irritation ou même la colère. Mais ces sentiments sont étroitement tenus en lisières par l’effort d’objectivité auquel tout chercheur sérieux doit s’astreindre.

Quand on est plongé dans un monde passé pendant des décennies, celui-ci prend peu à peu des formes de plus en plus concrètes, sans qu’on s’en aperçoive, la fantaisie vient combler les lacunes de la documentation, et la fidélité aux données des sources est finalement ressentie comme un corset frustrant. Parallèlement, la traduction en français, au cours des ans, de centaines de pages de grec et de latin pour les publications et l’enseignement, et l’exercice sans cesse renouvelé d’exposer oralement ou par écrit des problématiques complexes assouplissent et enrichissent le style, ce qui a pour conséquence que, au niveau de l’elocutio aussi, l’austère sobriété de la langue érudite se met à peser de plus en plus lourd, surtout si en outre la pratique régulière des grands écrivains français alimente continuellement votre palette.

À cela est venu s’ajouter un intérêt toujours accru pour le rôle de la fiction dans l’historiographie antique, beaucoup plus considérable qu’il n’est généralement admis par les spécialistes. L’antiquité tardive, avec le développement du conflit entre païens et chrétiens, est caractérisée par une extraordinaire efflorescence de la fiction à des fins de propagande, chez les chrétiens en particulier pour ce qui concerne les vies des martyrs et des saints et les inventions de reliques, chez les païens dans la réinterprétation de certains épisodes historiques censés prouver les conséquences désastreuses de l’abandon des cultes traditionnels. Jusqu’en 1989, mon attention a été essentiellement accaparée par Zosime, où certes abonde la fiction, mais c’est une fiction déconfite, pleureuse, pesante. Dès 1990, je me suis consacré prioritairement à l’Histoire Auguste, une collection de biographies impériales qui est assurément le document le plus extraordinaire que l’antiquité nous ait livré dans le domaine du roman historique. Quelles que soient les circonstances qui aient présidé à la naissance de cette œuvre à une où plusieurs mains, on y constate un progression continue vers une audace d’invention de plus en plus échevelée, qui culmine dans la Vie des quatre tyrans, l’incontestable chef-d’œuvre de la série. Ayant eu à décortiquer les cheminements de la pensée de l’auteur dans les commentaires que j’ai rédigés de plusieurs Vies de la collection, l’envie m’est petit à petit venue de me lancer moi aussi dans la fiction.

Ainsi est né, je ne sais plus exactement quand, il y a en tout cas plus de quinze ans, le désir, tout d’abord très vague, d’écrire un roman qui se passerait dans l’antiquité tardive, où je pourrais laisser la bride sur le cou à mon imagination et à ma plume. Autour de ce projet initialement informe se sont progressivement cristallisées de multiples idées, nées de mes lectures, de mes visites de divers sites historiques, de mon propre vécu, et des voies imprévisibles de ma fantaisie.

Il m’est rapidement apparu que, pour l’indispensable authentification de la fiction, il me fallait recourir à un modèle mis en œuvre par deux œuvres de l’antiquité très tardive. Dans un cas, celui du Journal de la Guerre de Troie d’un certain Dictys de Crète, des bergers découvent par hasard dans un vieux tombeau un récit écrit en caractères puniques offert en fin de compte à Néron. Dans l’autre, le Récit de la Guerre de Troie d’un dénommé Darès le Phrygien aurait été traduit en latin par Cornélius Népos et offert à Salluste. Umberto Eco, dans son roman Il nome della rosa, s’est apparemment inspiré de ces procédés d’authentification en les perfectionnant. Dans sa préface, il parle en effet d’un ouvrage apparu puis disparu mystérieusement dans des circonstances étranges. J’ai à mon tour, dans ma préface, adopté ce procédé en mêlant quelques ajouts inventés à d’authentiques éléments autobiographiques pour expliquer comment un antique manuscrit est parvenu entre mes mains, puis a été accidentellement détruit. Le roman lui-même est censé être la traduction française du texte latin contenu dans ce manuscrit.

D’entrée de jeu, je me suis fixé comme règle de respecter scrupuleusement toutes les données en notre possession sur l’époque en question, et de n’introduire la fiction que dans les interstices de notre documentation, heureusement assez nombreux et larges pour cette époque lointaine. Pour une période plus récente, l’exercice aurait sans doute été impossible. Jules Romains par exemple, dans sa série des Hommes de bonne volonté, dont l’histoire se déroule une vingtaine d’années avant l’époque de rédaction, a certainement en maint endroit gauchi une réalité bien attestée, quelques grands efforts qu’il ait faits pour ne la point violer.

La forme de l’autobiographie m’a semblé la plus adaptée à mon dessein : puisant dans ses souvenirs personnels, le narrateur authentifie automatiquement son récit (même si l’on sait par exemple que Chateaubriand a beaucoup affabulé dans ses Mémoires d’outre-tombe). Cela posait cependant un problème. La forme moderne de l’autobiographie n’a pas existé dans l’antiquité, les célèbres Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar sont aux antipodes de ce qu’un homme du 2e siècle de notre ère aurait pu écrire. Il fallait donc que mon héros s’interroge sur cette question et manifeste une claire conscience du fait que, en son entreprise, il foulait un sol nouveau, à peine défriché par les alors toutes récentes Confessions d’Augustin, sur le précédent desquelles il prend du reste expressément appui.

Qui choisir comme héros ? Les empereurs romains sont volontiers élus pour un tel rôle mais, dans mon projet, cette solution était exclue. D’une part, les empereurs de l’antiquité tardive – mis à part Julien dit l’Apostat, trop souvent sollicité pour de tels exercices – ne sont guère séduisants, d’autre part ils sont trop connus, et eussent de ce fait excessivement bridé la fiction. Il me fallait un homme en même temps suffisamment obscur pour n’avoir guère laissé de traces, et suffsamment bien placé pour jouer un rôle secret, mais de premier plan, dans une intrigue aux importantes implications politiques. Ainsi s’est imposée à moi l’idée d’en faire un agens in rebus. Ces fonctionnaires de la poste impériale se déplacent énormément, voient beaucoup de monde, et sont souvent chargés de missions secrètes plus ou moins troubles, ce qui leur vaut l’animadversion du grand historien latin Ammien Marcellin, et de ce fait chez beaucoup d’historiens modernes une réputation proche de celle d’agents d’un prétendu KGB de l’antiquité tardive.

Pour diverses raisons sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’arrêter ici, je voulais faire de mon héros un natif d’Antioche, mais d’origine occidentale, latine. En cherchant chez Libanios, je suis tombé sur un Alexander, agens in rebus aux environs de 360, lettré, ayant eu divers contacts avec ce célèbre rhéteur. Ce que Libanios dit de cet Alexander ne me convenant pas entièrement, j’ai été obligé d’imaginer qu’il avait été induit en erreur et avait confondu deux homonymes. Cette cautèle une fois admise, je tenais mon héros. Il fallait lui donner un second nom. Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, parle d’un historien nommé Sulpicius Alexander, auteur d’un récit des dernières années du 4e siècle. Il n’était dès lors pas sorcier de faire de mon héros le père homonyme dudit historien.

Arrivé à ce point, il a fallu se lancer à l’eau, et commencer la rédaction, ce qui ne m’a été rendu possible que grâce aux loisirs de la retraite. La succession chronologique fournissait un fil rouge, mais je l’ai interrompue à deux reprises par des anticipations pour introduire un élément de variété. Il fallait surtout aligner les divers éléments que j’avais en tête dans une succession cohérente, qui en outre fût compatible avec les très nombreux points fixes de date et de lieu imposés par le cadre historique choisi. Il m’est alors apparu qu’il y avait des solutions de continuité qui m’imposaient d’établir des liaisons entre un certain nombre d’épisodes que je n’avais imaginés qu’isolément. Ces liaisons devaient s’intégrer dans la logique de l’intrigue et la compléter tout en tenant compte de la chronologie et de la géographie. L’élaboration de deux d’entre elles m’a arrêté plusieurs mois. Une difficulté spécifique naissait du fait que deux éléments, et notamment le dénouement dramatique et inattendu auquel je m’étais d’emblée arrêté, et que je ne voulais en aucun cas sacrifier, ne pouvaient intervenir que vers 392-395 pour le premier et au plus tôt peu avant 420 pour le second, alors que l’essentiel de l’action initiale se situait entre 355 et 367. Cela impliquait un procédé narratif différent pour la dernière des trois parties du roman, et donc pour le narrateur la nécessité de s’en expliquer.

Quand j’ai entrepris de rédiger ce récit, je n’étais absolument pas sûr d’arriver à son terme, et j’ai été dans un premier temps très frappé par la grande différence qu’il y a entre composer un texte de fiction –entreprise toute nouvelle pour moi – et élaborer une traduction, un commentaire ou un exposé érudit, – ce pourquoi je bénéficie d’une expérience de plus de quarante ans. Parvenu heureusement à bon port, j’en juge maintenant différemment. Je me suis aperçu que, comme lors de la rédaction d’un texte scientifique, le simple fait de se lancer dans l’expression écrite vous porte, et une espèce d’élan vous pousse en avant, suggérant au fur et à mesure dans un cas la construction d’un raisonnement, dans l’autre celle d’une narration. Je retrouve là mon expérience de l’analyse, où la simple nécessité de la verbalisation révèle à elle seule soudain des tenants et des aboutissants restés auparavant dans l’ombre. Je n’oserais prétendre que mon roman comporte cette parfaite économie des moyens qui caractérise les comédies de Ménandre, où aucune information n’est donnée qui n’ait son rôle dans l’intrigue. Certains développements sont d’incontestables digressions, qu’Aristote eût condamnées. Mais par ailleurs quelques détails fournis me semble-t-il un peu au hasard dans un premier temps se sont révélés par la suite fonctionnels. Ainsi par exemple le teint basané de mon héros, élément accessoire d’un épisode de son adolescence, lui sauve la vie vers la fin du récit. Ou encore l’intervention de brigands en Apulie, conçue tout d’abord comme un élément de liaison peut-être critiquable, devient paradoxalement essentiel pour garantir la sécurité des protégés d’Alexander. La décision initiale d'introduire une « ecphrasis » (description d’œuvres d’art) dans l’épisode d’Aspendos , – procédé souvent mis en œuvre dans la littérature antique depuis Homère, et clin d’œil à Pétrone, du reste signalé au lecteur attentif par un élément d’intertextualité – m'a permis de manière insolte et non prévue à l'avance de faire entrer en scène un personnage. Les deux juments Perpétue et Félicité, qui surgissent à la seconde page du récit pour disparaître ensuite longuement, mais à qui j'ai décidé au dernier moment de redonner un petit rôle tout à la fin, créent ainsi un de ces éléments d’encadrement (« Ringkomposition ») que les poètes anciens ont souvent mis en œuvre avec une grande virtuosité. Sur le plan de l’elocutio, un bon nombre de traits ont surgi en moi au moment même de la rédaction, d’autres ont progressivement été ajoutés par la suite, et certains même me sont venus à l’esprit trop tard, quand le bon à tirer était déjà donné.

En conclusion, je tiens à dire que la rédaction de ce roman a été pour moi une expérience extraordinairement enrichissante, et m’a fait comprendre un certain nombre de contraintes de la création littéraire que la très longue pratique du décorticage critique de textes rédigés par d’autres ne m’avait pas révélées. Je lis désormais les ouvrages de fiction avec un regard plus affûté.

Référence

|

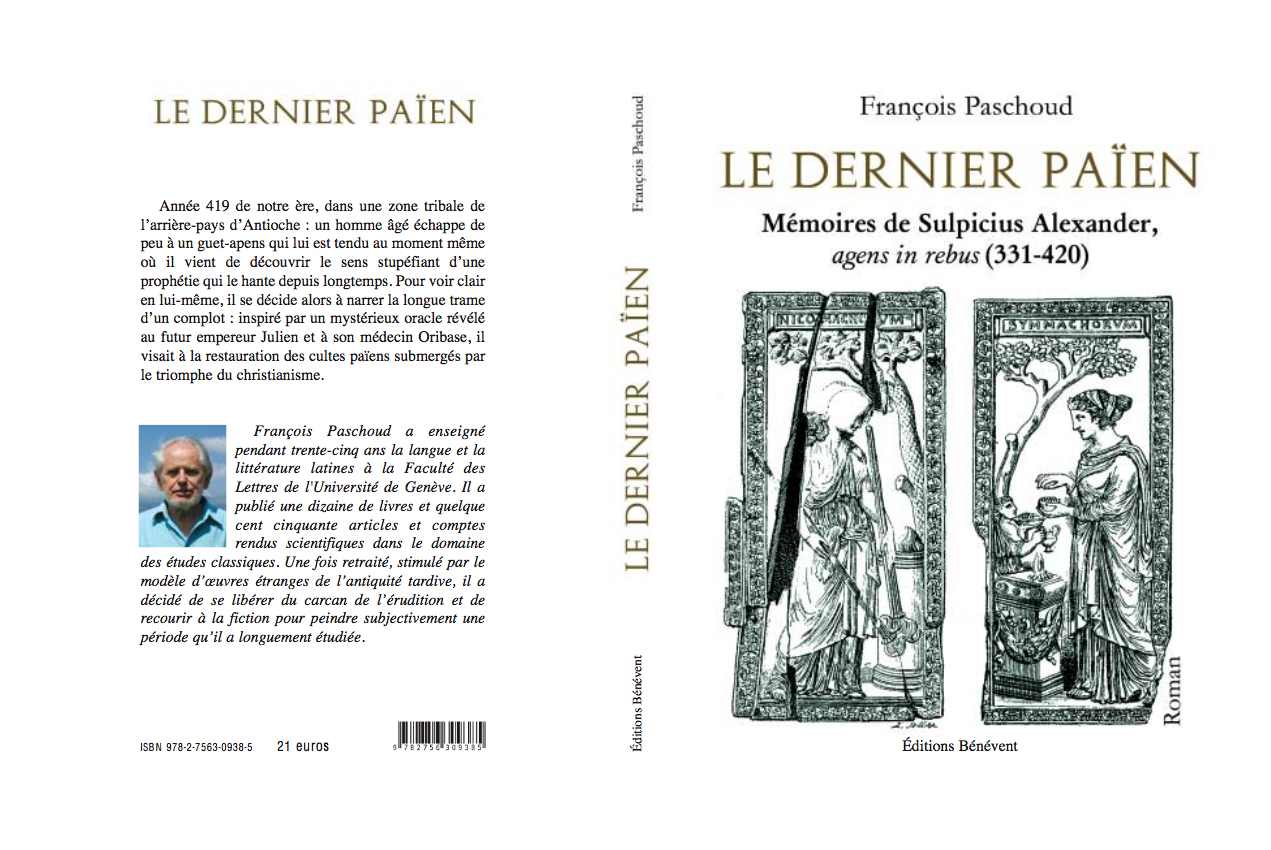

| Cliquer sur la couverture pour découvrir un extrait |

Le Dernier Païen, Éditions Bénévent, Nice, 2008, 1 vol. de 338 p. ; prix : 21 € ISBN 978-2-7563-0938-5 Disponible chez: lelivre.ch

Addenda et corrigenda

- P. 54, dernière ligne: et qui serait un trésor lire et qui non seulement aurait été le plaisir d'un instant, mais encore serait un trésor

- P. 261, 2e ligne de l'apparat critique: enmanianus lire III 1 enmanianus

- P. 261, 4e ligne de l'apparat critique: V 1 lire V 2

- P. 325, avant Alaric ajouter Abundantius

- P. 327, avant Jovien ajouter Honorius

- P. 337 Serdia lire Serdica